目 次

108.『米欧回覧実記1 アメリカ編』慶應義塾大学出版会編、2008年

107.『エマソン 自分を信じる言葉』佐藤けんいち著、ディスカバー・トゥェンティワン「月刊日本4月号」掲載

106 新版『凜』永畑道子著、藤原書店、2017年、初版1997年

105.『一人一殺』井上日召著、河出書房新社、2023年

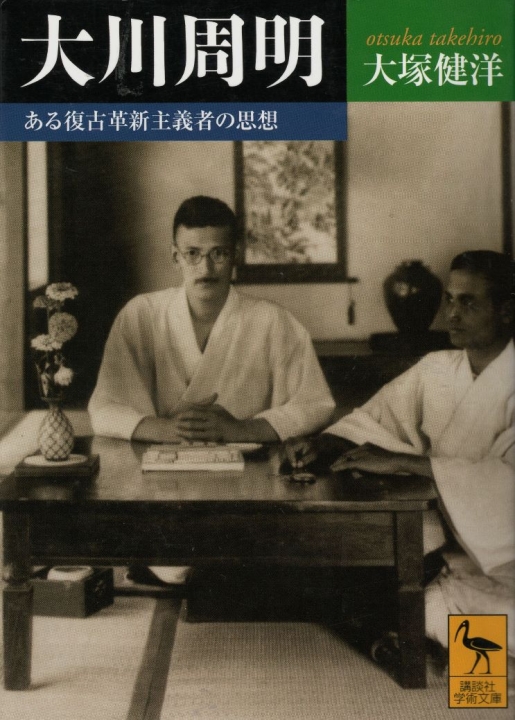

104.『大川周明』大塚健洋著、講談社学術文庫、2009年

103.「渡辺京二論」三浦小太郎著 弦書房「月刊日本3月号」掲載

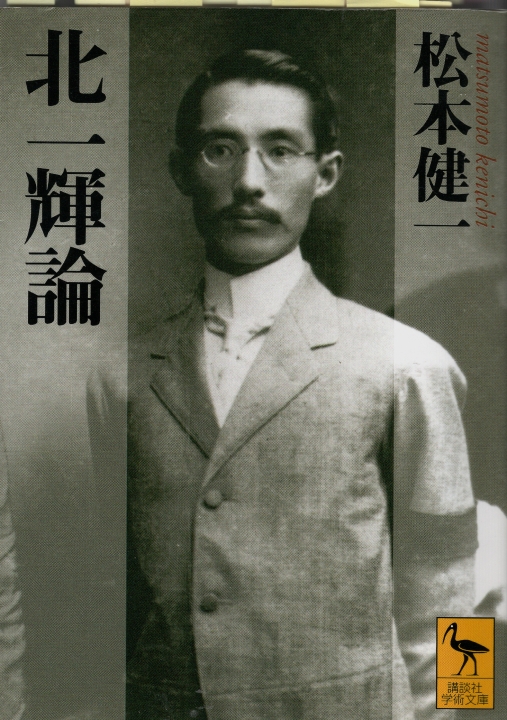

102.『北一輝論』松本健一著、講談社学術文庫、2002年

101.『田中清玄自伝』田中清玄著、大須賀瑞夫インタビュー、文藝春秋、1993

100.『日本がダメだと思っている人へ』江碕道朗・田北真樹子著、ビジネス社、2024年

〔1~99は「浦辺登の書籍紹介1」に掲載しています)

107.『エマソン 自分を信じる言葉』佐藤けんいち著、ディスカバー・トゥェンティワン「月刊日本4月号」掲載

106 新版『凜』永畑道子著、藤原書店、2017年、初版1997年

105.『一人一殺』井上日召著、河出書房新社、2023年

104.『大川周明』大塚健洋著、講談社学術文庫、2009年

103.「渡辺京二論」三浦小太郎著 弦書房「月刊日本3月号」掲載

102.『北一輝論』松本健一著、講談社学術文庫、2002年

101.『田中清玄自伝』田中清玄著、大須賀瑞夫インタビュー、文藝春秋、1993

100.『日本がダメだと思っている人へ』江碕道朗・田北真樹子著、ビジネス社、2024年

〔1~99は「浦辺登の書籍紹介1」に掲載しています)